Alles, was jemand im Schlaf erlebt, ist ein Traum. So allgemein, so gut und gleichzeitig unzureichend. Mit diesem Satz ist ja die Frage nach dem „Warum“ eines Traumes, nach dem „Wie“ und dem „Was“ wir träumen, nicht gestellt, geschweige denn beantwortet. Und was ist mit Tagträumen, Fieberträumen, oder auch dem „Traum“ von etwas, das gewünscht wird oder erreicht werden soll? Ein weites Feld, wahrlich, in welchem auch die Kinderliteratur nicht untätig ist. Sie bespielt es mit Tagträumen von melancholisch bis wild, mit freundlichen, hilfreichen, aber auch beängstigenden Traumgestalten und mit Reisen nach Wasweißichwohin. Das folgende Triple fischt darin und findet – und würdigt nochmal – drei klassische und fast klassische Traum-Bilderbücher.

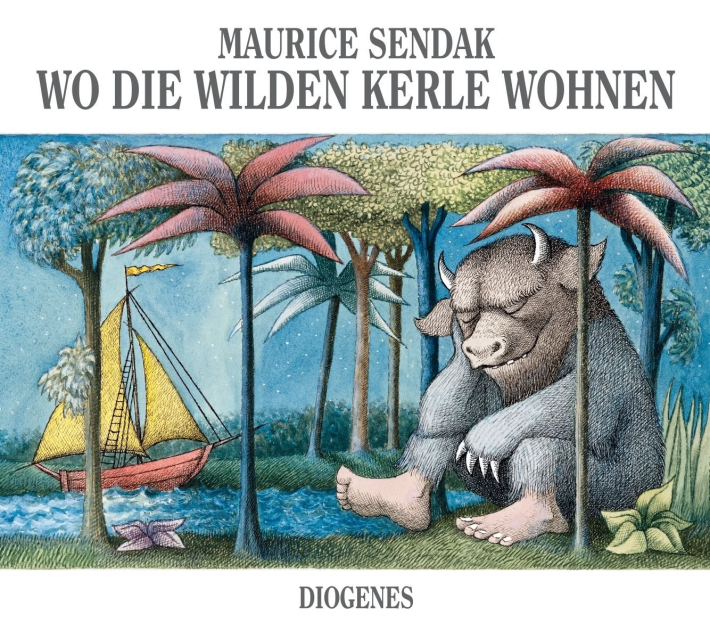

Wo die wilden Kerle wohnen

DAS klassische Allmachts-Tagtraum-Traumreise-Buch zuerst! Lakonisch knapp beginnt es:

Am Abend, als Max seinen Wolfspelz trug

und nur Unfug im Kopf hatte,

schalt seine Mutter ihn „Wilder Kerl“!

„Ich fresse dich auf“ sagte Max,

und da musste er ohne Essen ins Bett.

Ein erstaunlich akzeptables Intro, nur selten stellt ein Kind beim Vorlesen den Wolfspelz, den Unfug oder die Strafe in Frage. Wohl auch deshalb nicht, weil es ja jetzt erst losgeht: In der Nacht wuchs ein Wald in seinem Zimmer, der wuchs und wuchs … Wow! Und dann „war da ein Schiff nur für Max“ und dann die Landung auf der Insel der wilden Kerle – welche fürchterlich brüllen, mit ihren fürchterlichen Augen rollen und ihre fürchterlichen Krallen zeigen, die Max aber trotzdem zähmen kann mit seinem eigenen „fürchterlichen“ Blick ohne Zwinkern. Da sind die Kerle überwältigt und machen Max zu ihrem König – der sie daraufhin befehligt: Und jetzt machen wir Krach!

Ab hier wird deutlich, dass Max den vorher so knapp erzählten Zusammenstoß mit seiner Mutter in seinen Traum integriert, allerdings ausführlich und mit umgekehrten Verhältnissen: Max hat die Befehlsgewalt! Er bestimmt Ablauf und Dauer des wilden Treibens! Ausführlich erzählt meint hier ausführlich gezeigt, auf mehreren doppelseitigen textlosen Tableaus ist zu sehen, was „Krach machen“ sein kann: Springen, Huckepack reiten, in Bäumen hangeln und vor allem laut schreien – so kann Max‘ aufgerissener Mund und expressiver Körperausdruck gedeutet werden, bevor er die wilden Kerle unvermittelt mit „Seid still“ ohne Essen ins Bett schickt.

Da sitzt er allein mit Wolfspelz und Krone, und als dann auch noch ein Essensduft über das Meer heranweht, möchte Max nicht mehr König der wilden Kerle sein, sondern nur noch nach Hause, „wo ihn jemand am allerliebsten hat“. Sein Schiff ist noch da! „Wir fressen dich auf“ drohen die wilden Kerle, aber Max segelt fort, in sein Zimmer, wo das Essen auf ihn wartet.

„Wo die wilden Kerle wohnen“ ist ein Klassiker der Kinderliteratur in dem Sinn, dass das Buch über die Jahre (es erschien zuerst 1963, 1967 auf Deutsch) nichts von seiner Bedeutung verloren hat, dass seine Erzählung Kinder und Erwachsene auch aktuell erreicht. Woran das liegen mag? Daran, dass Max sich trotz Streits mit seiner Mutter geborgen fühlt und das letztere sich ihrer Schroffheit bewusst wird. Daran, dass es Offenheit für Interpretationen gibt: ein Traum? Eine Phantasie-Reise? Ein Jetzt-zeig-ich-dirs-mal Wunsch? Daran, dass Text und Bild genial aufeinander bezogen sind. An den großen wilden Kerlen, die altmeisterlich gezeichnet und sanft coloriert wie eine Mischung aus Fabelwesen und dicken tapsigen Kindern in Wolfspelzvarianten aussehen. Daran, dass 'wild und laut sein' genauso gilt wie 'wo mich jemand am allerliebsten hat'. Und nicht zuletzt an seinem Spielcharakter. Generationen von Kindern üben und übten den fürchterlichen Blick ohne Zwinkern, und sie brachen und brechen angesichts der Bilder ihrerseits in Geschrei und Hampelei aus, bis jemand ruft: Seid still!

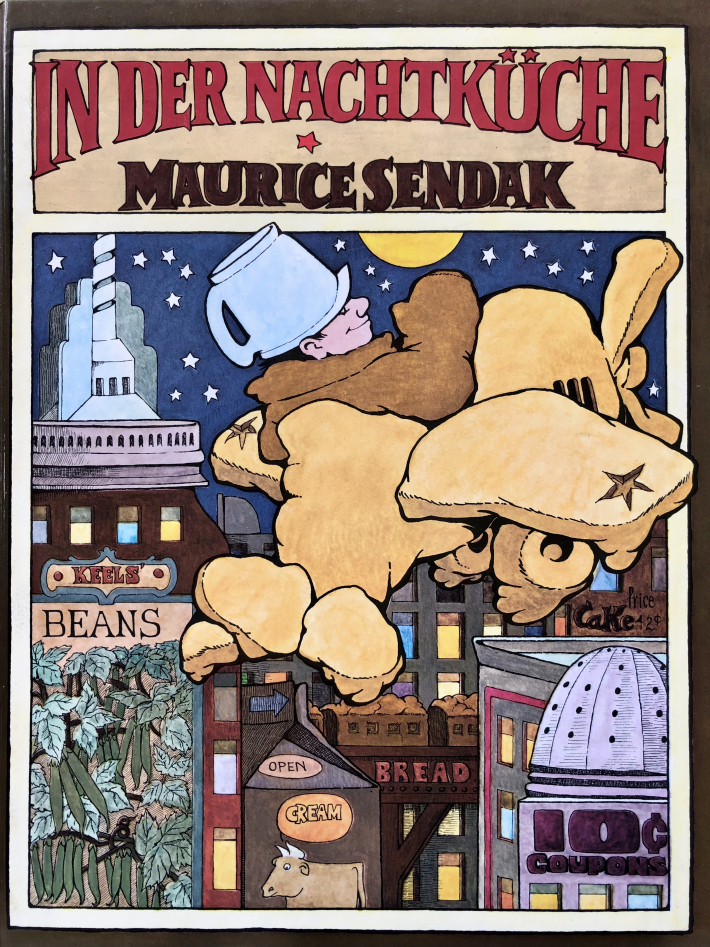

In der Nachtküche

Nochmal Maurice Sendak, aber ganz anders. Begleitet von Comic-Zeichnungen wird eine verrückte Geschichte erzählt: Habt ihr schon von Micky gehört

wie er erwacht ist

vom Lärm in der Nacht und schrie: Ruhe da unten!

Und durch die Dunkelheit flog und aus den Kleidern,

am Vollmond vorbei zog und an Mama und Papa

hinein in den Schein

der Nachtküche?

Nein? Dann erzähle ich es euch – das steht nicht dort, könnte es aber, denn ab jetzt tauchen auch wir in die Geschichte ein. Sendak geht erzählerisch vor wie in den „Wilden Kerlen“, die Ausgangslage wird geklärt (dem Micky ist was Verrücktes passiert), dann kann der Spannungsbogen betreten werden.

Am Beginn stehen drei vollkommen identische, aus Mickys Perspektive riesige Bäcker, die Micky mit großen Holzlöffeln in einen Kuchenteig rühren und die riesige Schüssel samt Micky in den Ofen schieben. Das kennen wir doch? Max und Moritz wurden auf ähnliche Weise gebacken und entkamen lebendig. Auch Micky entkommt dem Ofen und dem Kuchenteig, springt aber geradewegs in den Brotteig, aus welchem er ein Flugzeug formt:

dehnte und bog ihn

formte und zog ihn

war zufrieden und schon

flog Micky im Brotteig

auf und davon.

Zum Zorn der Bäcker, die

Sprangen und eilten

nahmen den Becher und heulten

MILCH! MILCH!

Milch für den Kuchenteig!

Die besorgt Micky, der bis zur Milchstraße fliegt, dann Flugzeug Flugzeug sein lässt, in eine riesige Milchflasche eintaucht, den Rest Brotteig verliert und wieder nackt ist, aber einen Becher fest in der Hand hält. Den schöpft er voll Milch, taucht auf und gießt den begeisterten Bäckern die Milch in den Kuchenteig, ein neuer Kuchen wird gerührt und gebacken.

Micky allerdings glitt hinunter sehr tief/sprang in sein Bett/ war trocken, schlief.

Wir sind geneigt, von einem Traum zu sprechen, weil die Geschichte im Bett beginnt und mit dem (Wieder) Einschlafen endet. Ebensogut kann es sich um eine phantastische Geschichte handeln, die mit Augenzwinkern erzählt, warum es jeden Morgen verlässlich Kuchen gibt.

„In der Nachtküche“ ist ein Comic. Die Panels nehmen oft die ganze Buchseite ein, das Fallen wird in Phasen in mehreren Paneln nebeneinander dargestellt. Die Figuren sind ganz flächig angelegt, nur wenig Binnenzeichnung setzt Akzente. Manchmal haben die Bäcker oder auch Micky Sprechblasen, meistens wird das Lettering aber in Großbuchstaben als Block gesetzt. Hans Manz hat den im Original komplex gereimten Text überzeugend ins Deutsche übertragen, ebenfalls gereimt! Die schon erwähnte intertextuelle Verbindung zu Wilhelm Busch bleibt nicht die einzige, Sendak erweist vor allem Clays „Little Nemo“ -Stripes Referenz, die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden. Anders als „Little Nemo“, dessen Erlebnisse immer mit dem Einschlafen beginnen und dem glücklichen Aufwachen enden, funktioniert „Micky“ anders herum, vom Aufwachen zum Einschlafen. Also kein Traum? Auf jeden Fall eine traumhafte „Traumhafte Geschichte“!

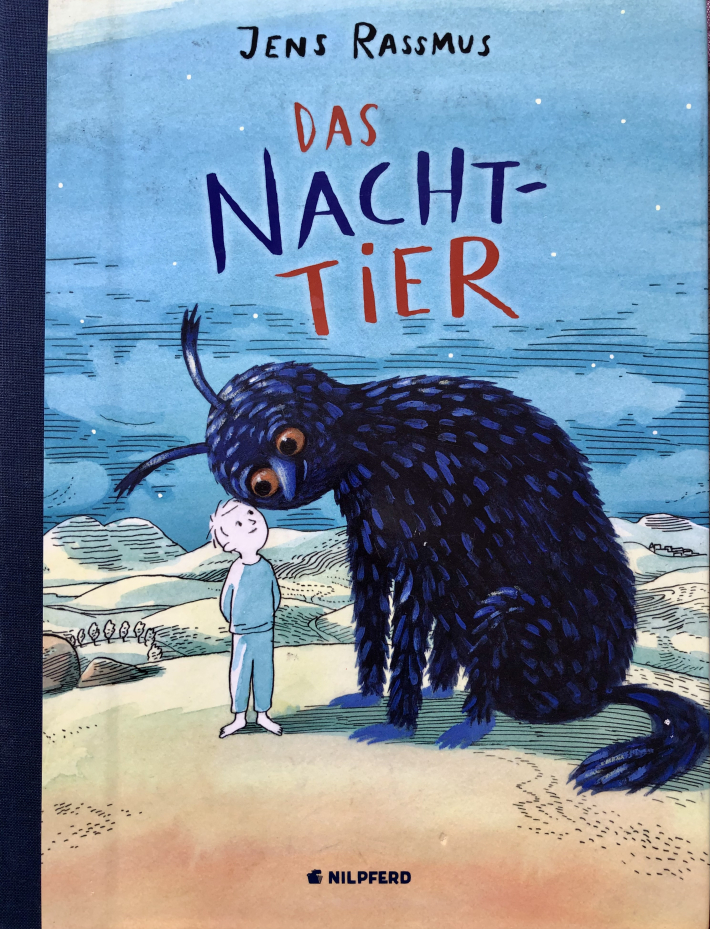

Das Nacht-Tier

Schon im Bett, aber noch wach ist das Kind in Jens Rassmus‘ poetischer Einschlaf-Geschichte. Nicht nur wach, nein hellwach, das Kind kann überhaupt nicht einschlafen. Dies und das stellt man sich in einer solchen Situation vor, ein Tier, das plötzlich ins Zimmer kommt, gehört wohl erstmal zu den etwas beängstigenden Möglichkeiten. Aber nicht so hier:

Ich lag im Bett und schlief nicht ein

war noch hellwach und ganz allein

Das plötzlich war an meiner Tür

ein Schatten erst

- und dann ein Tier

Wild sah es aus und schien doch zahm

Ich sagte KOMM

Das Nachttier KAM

Groß, riesig, in tiefem Nachtblau und zottig steht das Tier im Zimmer / im Bild und tatsächlich: furchterregend ist es nicht. Es scheint, wie das Schiff für Max bei den „Wilden Kerlen“ nur für dieses Kind gekommen zu sein – und sofort übernimmt das Kind das Kommando. Aufgesessen und raus aus dem Fenster, den Baum hinunter, über die Straße, über das Wasser, den Berg hinauf und in die dämmerblaue Welt hinaus!

Das Kind, eine kleine, mit wenigen Strichen gezeichnete Gestalt auf dem Rücken des Nacht-Tiers, dirigiert im Imperativ: Komm! Spring! Schwimm! Steig! Flieg! Und das Nachttier kam / sprang / schwamm / stieg / flog. Einerseits gehorsam und gleichzeitig als Möglichmacher dieser wunderbaren Abendreise, die das Kind auf dem Rücken manchmal locker reitend, mal knieend oder im Fell festgeklammert in vollen Zügen genießen kann, denn schiefgehen wird hier nichts.

Dass irgendwann doch das eigene Haus, das eigene Zimmer und das eigene Bett in Sicht kommen, ist das „normale“ Rückkehr-Motiv aus Traumreisen, und auch hier purzeln die Protagonisten aus der Höhe herunter nach Hause. Doch dann wird das Nacht-Tier gebeten, noch zu bleiben, dafür schrumpft das große zottelige Wesen auf Kuscheltier-Größe (übrigens ohne dass es schon vorher im Kinderzimmer herumlag), bleibt aber in seiner „tragenden“ Rolle, indem es sagt: SCHLAF – und ich SCHLIEF EIN …

Im (Tages) Licht betrachtet handelt es sich bei diesem Buch um ein Gedicht! Der Text ist gekennzeichnet durch poetische Ruhe, einen rythmischen Erzählfluss, welcher Lesbarkeit und vor allem auch Sprechbarkeit ermöglicht, und einen raffiniert erscheinenden Reim. Den letzten Vers jeder Strophe kann ein hörendes / schauendes Kind bald mitsprechen, obwohl sich nichts wiederholt. Der Gebrauch starker Verben am Schluss der jeweils letzten beiden Verse: Komm/kam, spring/sprang, flieg/flog … bewirkt, verbunden mit dem Umschlagen der Buchseite, sprachlich einen eindrücklichen Strophen-Abschluss, während sich für die Augen ein Bild über die ganze Doppelseite öffnet!

Und während noch die Stadt verschwand

lag vor uns schon ein weites Land

Vorbei an Hügeln, Wiesen, Seen

trug mich das Tier

- dann blieb es steh’n

stand regungslos im Uferschlamm

ich sagte SCHWIMM (umschlagen der Buchseite))

das Nacht-Tier SCHWAMM

Es ist das Meer, an dessen Ufer sie standen, es füllt die Seiten und kraftvoll pflügt das Nacht-Tier durch die Dünung!

Ein Bilderbuch zum immer wieder Hervorholen und mit dem Zeug zum Klassiker (was die beiden Sendak-Titel ja längst geworden sind), für kleine und große Leute.