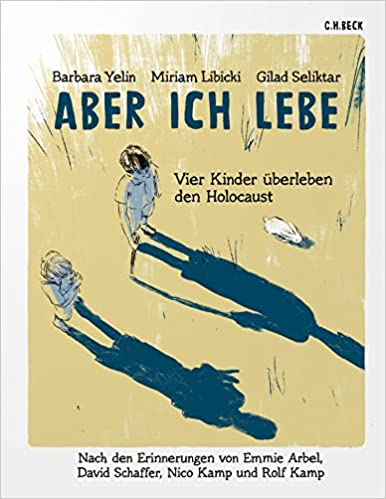

Das vorliegende Buch ist Ergebnis eines Projektes, das von einem künstlerischen Ansatz aus erforscht, ob für das Sammeln und Aufzeichnen von Holocaust-Zeitzeugenberichten neue Wege und neue Visualisierungstechniken gefunden werden können – außerhalb von per Video aufgezeichneten Erzählungen. Dabei sollte das Augenmerk besonders auf die Rezeption durch Jugendliche und junge Erwachsene gerichtet sein.

Drei Comiczeichner:innen wurden eingeladen, die sich über drei Jahre hinweg immer wieder mit einem alten Menschen (in einem Fall sind es zwei Brüder) getroffen haben, der als Kind den Holocaust erlebt und überlebt hat. Gemeinsam mit ihm/mit ihr haben sie versucht, im Erinnerten Themen und Handlungsstränge für die Darstellung zu finden.

Barbara Yelin ist mit ihrer Graphic Novel „Irmina“ bekannt geworden, die den Lebensweg einer jungen Frau im Nationalsozialismus nachzeichnet. Ihr Beitrag eröffnet das Buch „Aber ich lebe“.

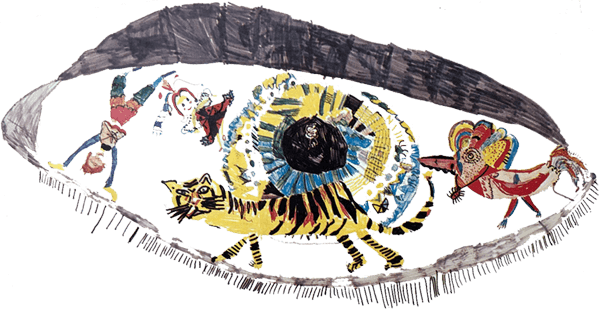

Emmie Arbel war viereinhalb Jahre, als sie mit ihrer Familie zuerst ins Lager Westerborg (Holland) gebracht wurde, danach nach Ravensbrück, später nach Lublin deportiert wurde. Sie und ihr Bruder Rudi werden lebend befreit. Ihre Mutter auch, aber sie stirbt wenige Tage danach völlig entkräftet. Barbara Yelin findet und malt eindrückliche Bilder für das kindliche Entsetzen, für Hunger und Tod, für Sprachlosigkeit, für Schmerz, für Verlust. Und für die Gegenwärtigkeit aller dieser Empfindungen in der erwachsenen gealterten Frau. Die Gegenwart geht in die Vergangenheit über und umgekehrt, in Sprache und Bild. Die Anstrengung des Sprechens ist sichtbar: „ich erinnere mich nicht … ich weiß“ sagt Emmie Arbel öfter. Sie ruft nichts ab, sie unternimmt den Versuch, zu erzählen, was in die eigene Person unauslöschlich eingeschrieben ist.

Barbara Yelins malerische Arbeitsweise passt zu diesem bildnerischen Kammerspiel. Sich selbst zeichnet sie klug zurückhaltend, manchmal fragend in die Gespräche ein. Diese fast alltäglich wirkenden Scenen sehen vertrauend aus und sind auch kleine Atempausen.

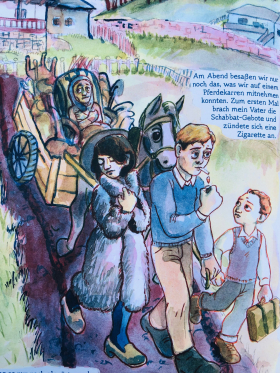

David Schaffer ist in der Bukowina aufgewachsen. Er war 8 Jahre alt, als er als jüdisches Kind nicht mehr zur Schule gehen durfte und 9, als seine und viele andere Familien in Ghettos zusammengetrieben wurden, dann nach Transnistrien („Jenseits des Djnestr“) verschleppt und dort ohne jegliche Versorgung sich selbst überlassen wurden. David Schaffer erzählt im Kreis seiner Enkel, chronologisch bis zum Nachhausekommen im Schatten der roten Armee.

Nur einmal kehrt die Erzählung in die Rahmen-Erzählsituation zurück, die Hörer:innenrunde ist ganz klein geworden, die Zeichnerin ist noch da… David Schaffer sagt: „Bei den Diskussionen über den Holocaust habe ich Schwierigkeiten mit dem Wort Widerstand […] Unser Überleben war Widerstand gegen diese Leute. Sie ergriffen tausende Menschen und schickten sie an einen Ort ins Nirgendwo, ohne Hilfsmittel. Um zu überleben, mussten wir ihre Regeln übertreten. […] Weglaufen war Widerstand. Nahrung finden war Widerstand. Den Horror zu überstehen war Widerstand.“

Miriam Libicki zeichnet und malt mit kraftvollen Umrandungen, wählt eine variable, offene Panel-Gestaltung. Ihre Bilder folgen dem Erzählten. In ihnen passiert viel, ist immer Bewegung. So wie Familie Schaffer immer auf der Hut, immer auf der Suche nach Essen und Schutz war, immer des Schlimmsten gewahr sein musste.

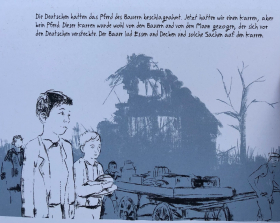

1942, als sie untertauchen mussten, waren Rolf und Nico Kamp 8 und 5 Jahre alt. Sie erzählen beide von ihrer Odyssee von einem Versteck in das nächste, was notwendig war, weil immer etwas eigentlich Alltägliches passierte, das aber das Versteck verraten und die jeweiligen Helfer:innen gefährden konnte. Im Anhang des Buches wird deutlich, dass es dafür ein wohl privates, aber funktionierendes Netzwerk gegeben haben musste.

Auch hier bilden Gesprächssituationen, in die mehrfach zurückgekehrt wird, den Rahmen der Episode. Die Leser:innen können erkennen, dass Briefe, Besuche, auch Fahrten zu den Verstecken Grundlage der Gespräche und Zeichnungen waren. Rolf und Nico erinnern verschieden und es wird deutlich, dass hinter dem Satz: ‚Vier Kinder überleben den Holocaust‘ absolut individuelle Ausgangslagen verborgen sind, individuelle Persönlichkeiten, Hilfen, Glücksfälle, Verarbeitungsmöglichkeiten und Traumata. Dies zu zeigen erweist den „Überlebenden“ Respekt und gibt ihnen Würde.

Gilad Seliktar zeichnet auch mit Umrissen, aber weich, manchmal flüchtig. Er verwendet nur zwei Farben und arbeitet mit vielgestaltigen oder auch ohne Panels und einem klaren übersichtlichen Lettering.

Der ausführliche Anhang des Buches ist sehr wichtig. Die drei Zeichner:innen lassen uns per Comic an ihrer Arbeit und Zusammenarbeit teilhaben und die Protagonist:innen bekommen noch einmal Raum für ihre je eigene Geschichte. Hilfreich sind die Erläuterungen über die Kriegszusammenhänge in Rumänien/Bukowina. Ich wusste nichts über Transnistrien. Hier wird auch das Projekt vorgestellt, ein Quellenverzeichnis beendet „Aber ich lebe“ – ein ganz und gar überzeugendes und dankenswertes Buch!

Für Jugendliche und Erwachsene.